よく、人に何かを教えるためには、教える相手よりも10倍そのことが分かってないといけないとかいうと思います。

本当によく言われんのかわからないし10倍だったか100倍だったかもわからないけど確かにその人に1伝えるために1を知っているのでは不十分ということは何となくわかります。

自分がわかってるつもりでも、教える段に至ると、あれ、よく考えたら雰囲気で理解してるわ、説明ができるわけじゃないわ、ということがありますよね。

自分が理解していることを言語化するというアウトプットの際に、自分がわかってるつもりだったことが浮き彫りになることがあるということです。

教えるという行為を始めてからそんなことに気づいても後の祭りなので、教えるんなら数倍は理解をしていないとならないってことなのでしょう。

僕は人にものを教える機会はそんなにないけれど、文章を書くときによく思います。

翻って、「そうか、世にある小説は目に見える厚さの十倍ほどの知識の上に成り立ってるんだな」と思いました。

1を書くために必要だった10倍の知識って僕はすごく興味があります。

一冊の本を書き上げるために積み上げた知識の解説

ところで、最近はyoutube動画を作ってるよ、という話を前の記事でかきました。

小説とyoutubeを組み合わせようと考えるときにできる工夫をさらっとまとめた記事です。

この基本的な工夫を元に、「もしプロの小説家がyoutubeを活用するとして、どんな内容なら見たいだろうか?」と考えたのですが、その一つが「一冊の本を書き上げるために積み上げた知識の解説」でした。

好きな作品の背景知識を体系的に解説してくれている方がいたら楽しいだろうなと。そしてその知識をどんな風に組み合わせたか、なんてことを知りたい。

「知識の解説」といってもスタイルはさらに練る必要があると思います。くどくどと大学の講義みたいになったら見ないだろうし、よっぽど興味深い内容じゃなければつまらないだろう。

じゃあどうやって人の好奇心に訴えればよいだろうか?映像はどうすれば魅力的になるだろうか?

そう考えていくと、それこそ学ぶべきことは多岐にわたります。音声のみならず、映像、画像、エフェクトなど、できる工夫の余地は数限りなくある。

そう考えていくと、動画を作るって大変そうだけど楽しいですね。

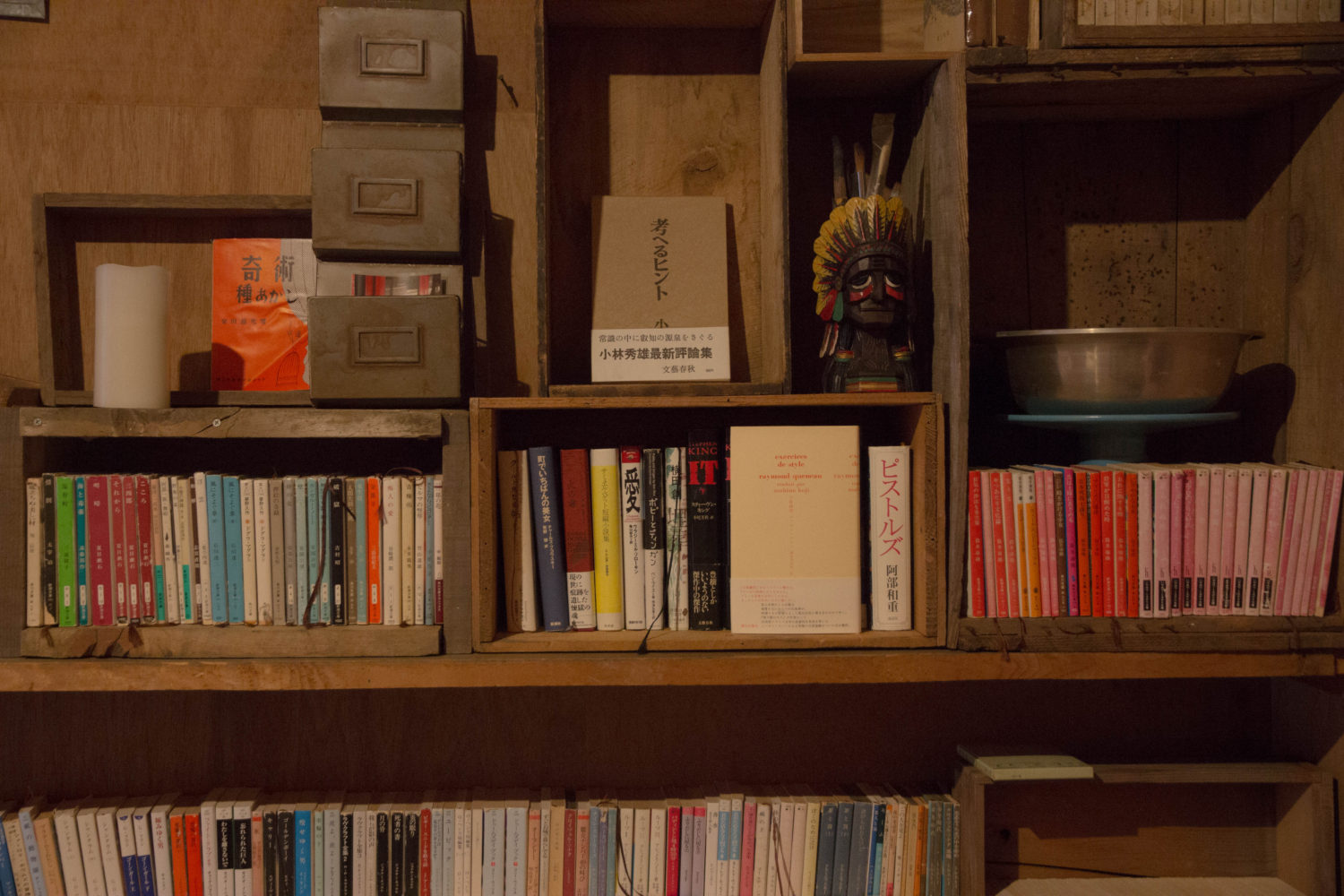

一冊ずつゆっくり読む。骨までしゃぶる

たぶん近い将来、僕が自分のチャンネルでやってみると思います。

この作品を楽しむために必要な背景知識というような動画づくりを。

本当は作者自身にやってほしいところですが、逆算的に知識を追うこともできるだろうと思いますし、考察を交えても良いでしょう。膨大で雑多な知識から小説を組み上げる呼吸を掴むこともできるかもしれません。

どこまで深堀りするかは考えどころですが、背景や詳細が気になるところは少しでも調べる、という癖をつけることは損にはならないだろうと思います。

そのために今は、一つの作品をゆっくり読むというスタイルを取っています。

もともとは乱読派で、読んでいる途中の本が常に10冊近くあるという読み方をしていましたが、一冊の本をベースにゆっくり読んで、さらに背景知識や補足的な知識を得るための勉強をしようと思いました。

効率良くとか要領よくとかは僕にあまり合っていないので、こちらの方が幸福度が高いと感じます。

コメント