図書館はすごいです。

「借りたい」とカウンターに持っていくだけで本が無料で借りられます。

僕ら図書館は学校にも町にも普通にあって当たり前だと思ってるけど、よく考えたらこんなの当たり前じゃないですよね。

なぜ無料なのか、なぜ図書館があるのか。

ちょっと興味が湧いてきたので今後ゆっくり研究していこうと思うのですが、個人的に大事だと思う図書館の意味は、「その気になれば誰でも何でも読めるようにしておくことが、文化的になんか良い」というものだと思います。

文化的なこととは、「自分の頭で考えること、自分の言葉で伝えること」

「文化的になんか良い」というのはなんか適当すぎるかもしれませんが、「なんか良い」がぴったりな気がします。

「文化的に」の意味を少しだけ説明する必要があるかもしれません。

僕が考える「文化的」なこととは、「自分の頭で考えること、自分の言葉で伝えること」だと思います。

社会的な動物である僕ら人間は、コミュニケーションにより様々な問題を解決します。いつの時代も正解は分からないながら必死に考えて、必死に試行錯誤を繰り返してここまでやってきました。

もちろん、克服できなかった問題、間違ってしまった過去もあると思います。

乱暴な解釈かもしれませんが、僕ら人間が間違うときというのは「これが正解だ」と信じすぎることに一因があると思います。

権威性やカリスマ性のある誰かの声に従いすぎること、これまでもそうだったのだから今まで通りにやって問題ないはずだと考えて顧みないこと。

いわゆる思考停止状態に陥ると人は間違う傾向にあり、思考停止とはまさに自分の頭で考えることの放棄であり、自分の言葉で伝えることの諦めであります。

それはつまり「文化的」な営みの放棄と言っても良いと思うのです。

文化的になんか良い、とはどういう状態か

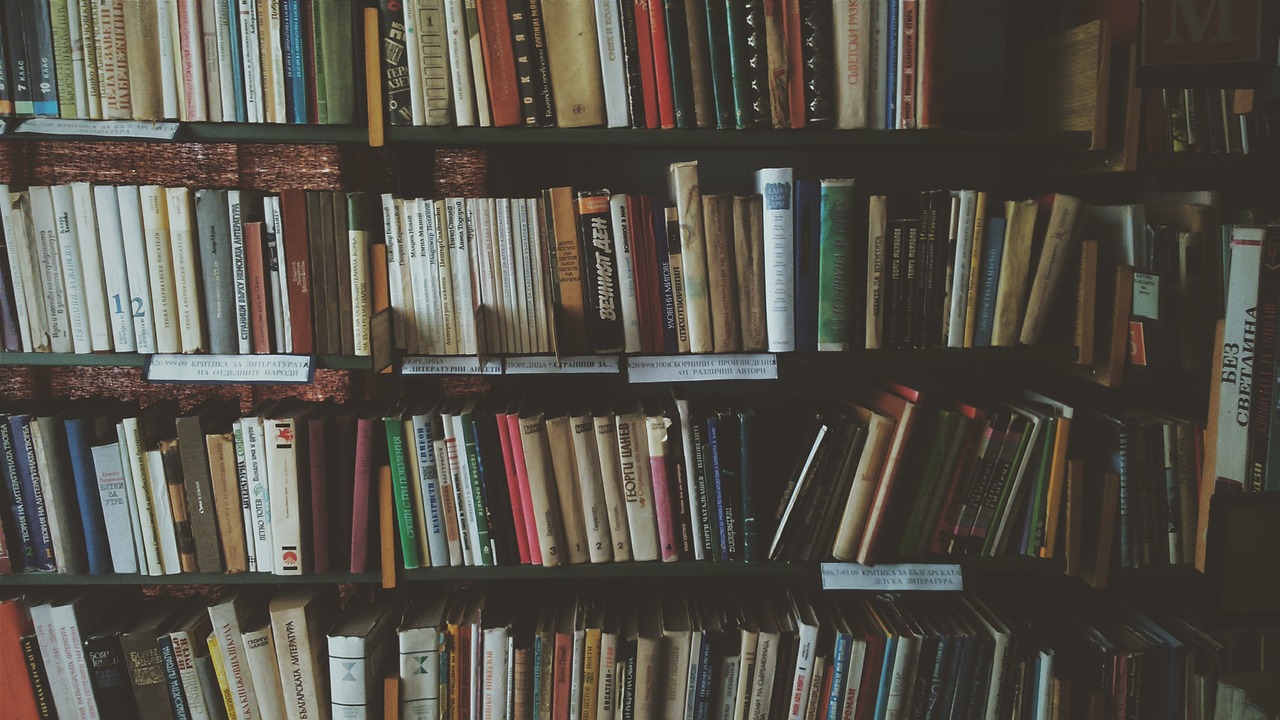

図書館には様々な資料があり、刊行物があります。誰かが自分の頭で考えたこと、誰かが自分の言葉で伝えたことの宝庫。

僕らはそれを読んで、また自分の頭で考える、をやる。自分の言葉で伝える、をやる。

その繰り返しによって僕らは正解のない不安定な人生をなんとか羽ばたき切ることができるのだと思います。

次第に、物事には様々な見方があって、様々な正解があることを知る。もしくは正解などないことを知る。誰にも未来は予測できないこと、目の前は常に白紙であり、暗黒であり、その都度考えて行動するしかないことを知る。

誰もがみんな、物事を信じすぎるべきではないし、かと言って悲観的になる必要もない。僕らはその都度考え、相談し、備え、対処し、克服し、予測し、希望を拵え、試しながら生きていく。もちろんみんなで、協力しあったり議論したりしながら。

それが「文化的になんか良い」状態だと思うのです。

貧富の差や趣味嗜好の違いによって開かれているものが違えば、「文化的になんか良い」状態を維持することは難しくなる

貧富の差や趣味嗜好の違いによって開かれているものが違えば、「文化的になんか良い」状態を維持することは難しくなると思います。

もし本が有料だったら(書店ですね)、当然好きなものだけを購入し読むと思います。経済的な余裕が限られていれば安いものばかり購入するか、5年で一冊の本しか買えないかもしれない。当たり前ですが接する情報に偏りが生じます。

思考の偏りは、もしかしたら「正解はこれだ」と決めつける結果になるかもしれません。手の届かない高度な情報がなければ、正確に考えることもできず、不正解を正解だと思わされたまま進んでしまうかもしれません。

それがもし誰かの恣意的な操作によるものだとしたら、それはつまり誰かが定めた「正解」を強いられることであり、正解だと決めつけることで僕らは間違う傾向があるから、問題を解決できないか、問題が生じる。

これは、「文化的になんか良い」状態ではないと思う。

だから図書館は誰でも無料で本が読める。

文化の砦。

コメント